नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में 2016 की रिपोर्ट जारी कर दी है. 2014 से लेकर 2016 यानी कि 3 वर्ष के बीच में कुल 36,341 किसानों ने आत्महत्या की है. 2015 के बाद से सरकार ने किसानों की आत्महत्या के संदर्भ में जारी होने वाली रिपोर्ट पर रोक लगा दी थी. वर्ष 2014 में 12,360 किसानों ने, वर्ष 2015 में 12,602 किसानों ने और वर्ष 2016 में 11,379 किसानों ने आत्महत्या की है. एनसीआरबी की 2016 की ‘एक्सिडेंटल डेथ एंड सुसाइड’ रिपोर्ट में सामने आया है कि हर महीने 948 या फिर कहे तो हर दिन 31 किसानों ने आत्महत्या की है.

एनसीआरबी के ही आंकड़ों के अनुसार सन 1995 से लेकर 2016 तक एक कृषि प्रधान देश में कुल 3,29,907 किसानों ने आत्महत्या की है. इतनी बड़ी कृषि आबादी का मरना हमारी सरकारों के आर्थिक नीतियों पर प्रश्न उठाता है. किसानों के सामने इस समय तीन महत्वपूर्ण समस्याएं व्याप्त है. पहला उनके ऊपर कर्ज का भारी दबाव है, दूसरा उनकी फसल लागत में कमी नहीं आ रही और तीसरा उनकी फसल का उन्हें वाजिब दाम नहीं मिल रहा है. तीनों ही समस्याओं को विस्तार से समझते हैं.

किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने के मकसद से 18 नवंबर 2004 को केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था. इस आयोग ने पांच रिपोर्ट सौंपी थीं. इस रिपोर्ट पर आज तक हमारी संसद में चर्चा तक नहीं हुई है. यह एकमात्र तथ्य बताता है कि हमारी सरकारें और हमारे प्रतिनिधि किसानों को लेकर कितना सोचते हैं. आज भी किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को वर्ष 2007 से लागू करने की मांग करते हैं.

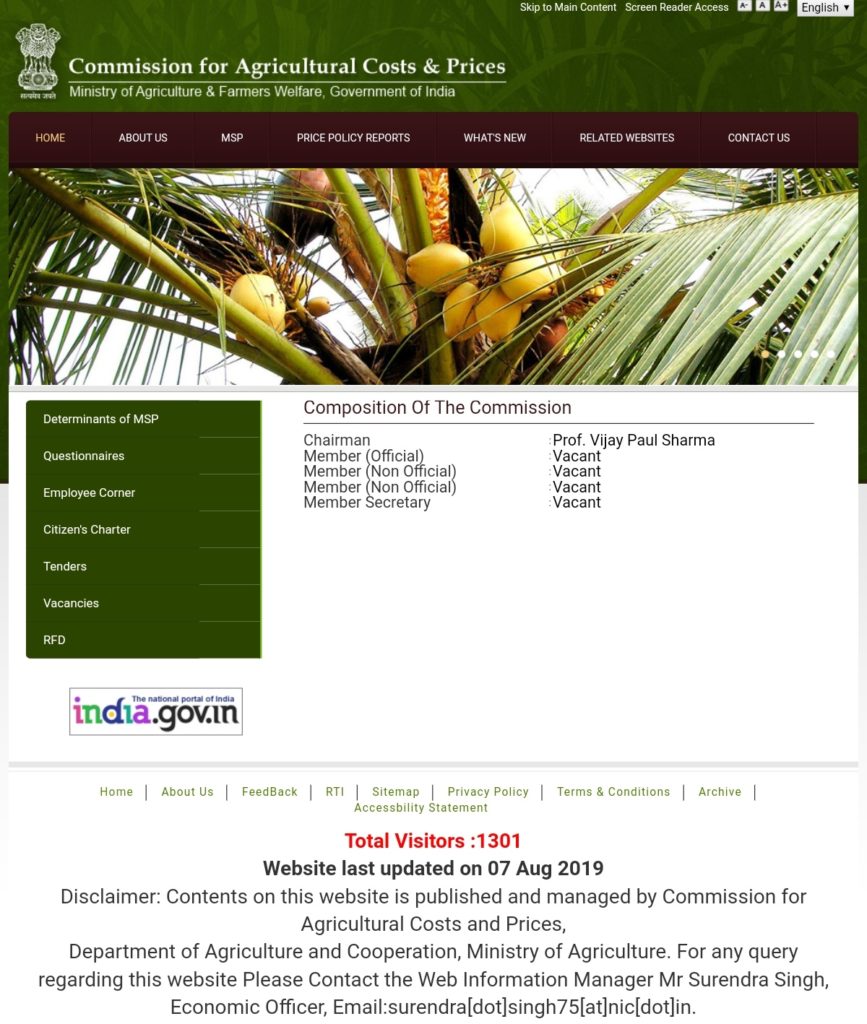

किसान स्वामीनाथन आयोग में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के तरीके को लागू करने पर जोर देते हैं. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण ‘कृषि लागत एवं मूल्य आयोग’ की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है. कृषि मूल्य आयोग की स्थापना सन 1965 में हुई थी और 1985 में ‘लागत निर्धारण’ भी इस आयोग का हिस्सा बना था, तभी से इसे ‘कृषि लागत एवं मूल्य आयोग’ के नाम से जाना जाता है. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 23 वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसमें 7 अनाज (धान, गेहूं, मक्का, शर्बत, मोती बाजरा, जौ और रागी) शामिल हैं, 5 दालें (चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर), 7 तिलहन (मूंगफली) , रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, समुद्री घास, सूरजमुखी, कुसुम, निगर्सिड), और 4 वाणिज्यिक फसलें (खोपरा, गन्ना, कपास और कच्ची जूट)शामिल है. न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो समान्य सा अर्थ है, फसल की वह न्यूनतम दर जिस पर किसान से फसल खरीदी जाएगी. एमएसपी को लागू करने के पीछे का जो तर्क था कि अधिक उत्पादन की स्थिति में भी कृषि उत्पादों के दाम बाजार में ना गिरे और किसानों को नुकसान ना हो. सरकार एमएसपी पर फसल खरीद कर एफसीआई और नेफेड के गोदामों में रखती है और यही अनाज पीडीएस के जरिए गरीबों के बीच में बांटती है. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का एक तथ्य यह भी है कि इस पूरी समिति में अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सारे पद खाली पड़े हुए हैं. यह बताता है कि हमारी सरकारों को कृषि की कितनी चिंता सताती है.

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का डेढ़ गुना दिया जाना चाहिए और सरकार यह दावा भी करती है लेकिन क्या यह सही है? क्योंकि किसान अपनी फसलों की गणना के तरीके पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना तकनीकी आधार पर तय होती है. निर्धारित फसलों के लिए एमएसपी का आकलन करने वाली ‘कृषि लागत और मूल्य आयोग’ खेती की लागत को तीन हिस्सों में बांटती है. पहला ए2, दूसरा ए2+एफएल और तीसरा सी2.

‘ए2’ में फसल उत्पादन के लिए किसानों द्वारा किए गए सभी तरह के नगद खर्च शामिल होते हैं. किसान जो खाद, बीज, जुताई, बुवाई आदि पर खर्च करता है. ए2+एफएल’ में नगद खर्च के साथ-साथ फैमिली लेबर यानी फसल उत्पादन लागत में किसान और उसके परिवार का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ा जाता है. ‘सी2’ में खेती के व्यवसायिक मॉडल को अपनाया गया है. इसमें कुल नगद लागत और किसान के पारिवारिक पारिश्रामिक के अलावा खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है. सरकारें A2+एफएल पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती हैं. अभी भी अगर सरकारें ईमानदारी से ए2+एफएल के आकलन पर ध्यान दें तो भी किसानों को कुछ राहत मिल सकती है. लेकिन यहां भी किसानों के हितों से समझौता किया जाता है. आयोग द्वारा पारिश्रमिक तय करते समय किसान परिवार के कई सदस्यों को अकुशल श्रमिक माना जाता है और परिणामस्वरूप उनके दैनिक मेहनताने के तौर पर औसतन 15 से 20 रुपए ही फसल लागत में जोड़े जाते हैं. ए2+एफएल के तहत पारिश्रमिक की गणना में सिर्फ वही समय जोड़ा जाता है जब तक किसान खेत में मौजूद रहता है. जबकि यह सर्वविदित है कि किसान खेत के बाहर भी खेती के काम के संदर्भ में ढेरों कार्य करता है. इधर देश के कुछ राज्यों ने किसानों को एक उचित दाम देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने का प्रस्ताव रखा है लेकिन केंद्र लगातार इस कदम का विरोध कर रहा है. हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को धान के समर्थन मूल्य पर अलग से बोनस देने के प्रावधान पर आपत्ति जताई है. केंद्र सरकार का कहना है कि समर्थन मूल्य पर अलग से बोनस देने से बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी और किसान अधिक से अधिक धान बेचेंगे. केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का स्पष्ट कहना है कि अगर इन राज्यों ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस दिया तो केंद्र सरकार चावल नहीं खरीदेगी. राज्य बोनस देने के लिए केंद्र को आग्रह कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार उन्हें एमयु का हवाला देकर न खरीदने की कड़ी चेतावनी दे रही है. फ़िलहाल तो इस केंद्र और राज्य के बीच में चल रहे जंग के बीच में किसान एक बार फिर अपने फसलों के वाजिब दाम के लिए संघर्ष करता दिख रहा है. OCEID-ICRIER की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2017 के बीच में किसानों को सही दाम न मिलनेे की वजह से 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

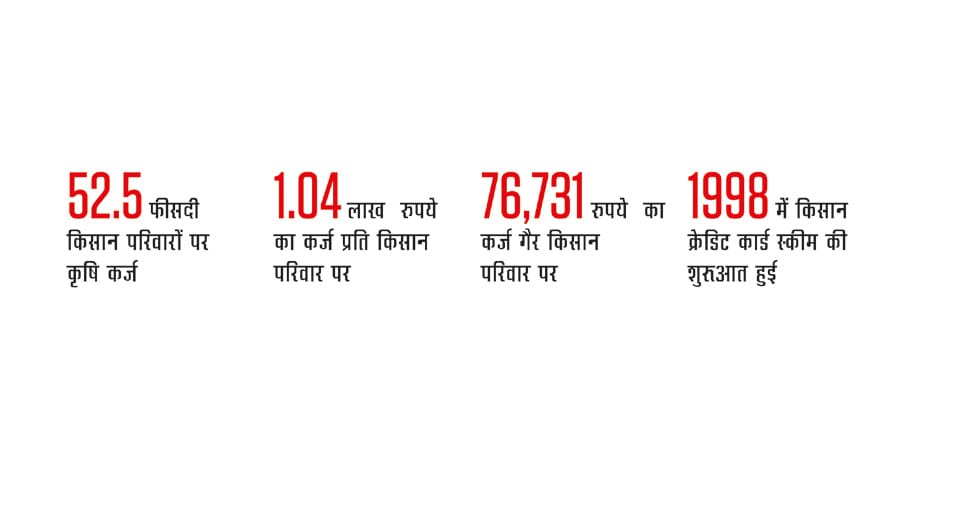

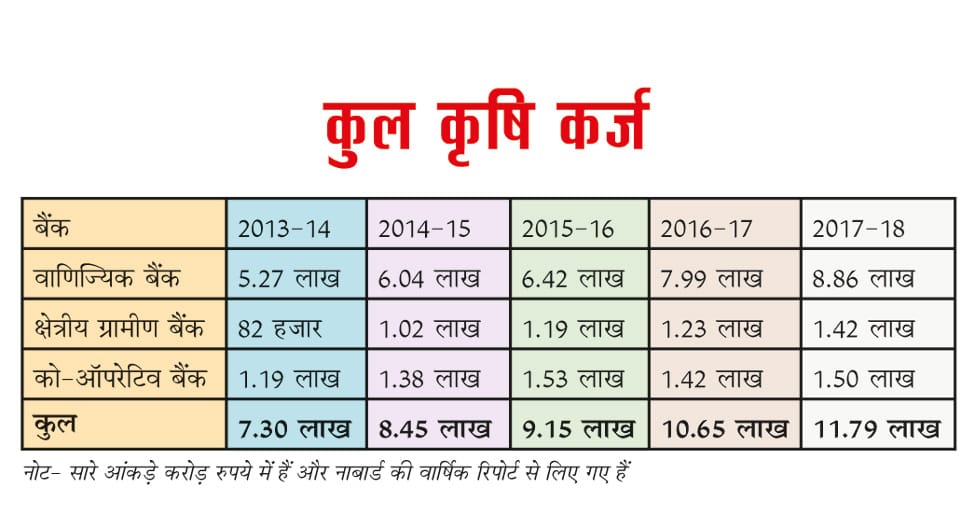

कृषि समस्या का दूसरा पहलू कर्ज है . राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच साल में कृषि कर्ज 61 फीसदी बढ़ कर 11.79 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वर्ष 2013-14 में कुल कृषि कर्ज 7.30 लाख करोड़ रुपये था. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 10.07 करोड़ किसानों में से 52.5 प्रतिशत किसान भारी कर्जे में दबे हुए हैं. हर कर्जदार किसान पर करीब 1.046 लाख रुपये का कर्ज है. लेकिन जब भी किसानों को कर्ज से बाहर लाने के लिए कर्ज माफी की बात की जाती है तो क्रेडिट कल्चर के नाम पर कृषि कर्ज माफी की आलोचना की जाती है. जबकि कारपोरेट कर्ज माफी पर क्रेडिट कल्चर की बात नहीं की जाती है. सरकारी बैंकों ने पिछले तीन वर्षों में 2.75 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए हैं और माफ करने वाले बैंकों में सबसे ऊपर भारतीय स्टेट बैंक रहा है जिसने सिर्फ 220 लोन डिफॉल्टरों के 76,600 करोड़ रुपये कर्ज माफ किए है. किसान से कर्ज वसूली की प्रक्रिया को भी देखा जाए तो यहां कॉरपोरेट ही किस्मत वाले नजर आते हैं. कॉरपोरेट की तुलना में किसान अगर एनपीए करता है, तो उसके लिए कर्ज रिकवरी के नियम बहुत सख्त हैं. कर्ज न चुकाने की स्थिति में किसानों के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगाए जाते हैं.

यह सच्चाई है कि सन 1990 के सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई परंतु कृषि क्षेत्र में सुधारों की कमी के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है. नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2016 तक कृषि विकास दर 0.5% औसतन रही है. भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2011-12 और 2016-17 के बीच कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 0.4 प्रतिशत के आसपास रहा है. यह देखते हुए कि देश की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है. यह स्थिति बताती है कि हमारे देश में कृषि की जानबूझ कर सरकारों द्वारा अनदेखी की गई है.

लेखक – विक्रान्त सिंह

संस्थापक एवं अध्यक्ष

फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स थिंक काउंसिल